丝绸的道路(The Silk Road)一词源于德国地质地理学家李希霍芬在其著作《中国》一书,书中把“从公元前114年至公元127年间,中国与中亚、中国与印度间以丝绸贸易为媒介的这条西域交通道路”命名为“丝绸的道路”,这一名词非常快被学术界和大众所同意,并正式运用

“丝绸的道路”,起始于古时候中国,连接亚洲、非洲和欧洲的古时候陆上商业贸易路线。狭义的丝绸的道路一般指陆上丝绸的道路。广义上讲又分为陆上丝绸的道路和海上丝绸的道路。这里讲的主要指狭义上的丝绸的道路,及陆上丝绸的道路。

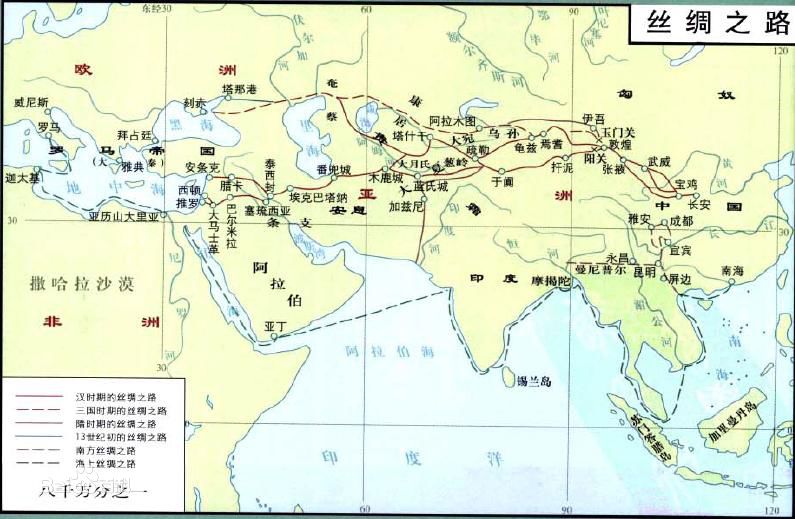

传统的丝绸的道路,起自中国古时候都城长安(今西安),经中亚国家、阿富汗、伊朗、伊拉克、叙利亚等而达地中海,以罗马为终点,全长6440公里。这条路被觉得是连结亚欧国内的古时候东西方文明的交汇的道路,而丝绸则是最具代表性的货物。数千年来,游牧民族或部落、商人、教徒、外交家、士兵和学术考察者沿着丝绸的道路四处活动。伴随年代进步,丝绸的道路成为古时候中国与西方所有政治经济文化往来通道的统称。陆上丝绸的道路开始延伸和进步,向东延伸到从洛阳出发。往西开始分为不一样的道,有西汉张骞开通西域的官方通道“西北丝绸的道路”;有北向蒙古高原,再西行天山北麓进入中亚的“草原丝绸的道路”;有长安到成都再到印度的山道崎岖的“西南丝绸的道路”。

自玉门关、阳关出西域有两道:从鄯善,傍南山北,波河西行,至莎车为南道,南道西逾葱岭则出大月氏、长眠。自车师前王庭(今吐鲁番),随北山,波河西行至疏勒(今喀什)为北道。北道西逾葱岭则出大宛、康居、奄蔡(黑海、咸海间)。北道上有两条要紧岔道:一是由焉耆西南行,穿塔克拉玛干沙漠至南道的于 阗;一是从龟兹(今库车)西行过姑墨(阿克苏)、温宿(乌什),翻拔达岭(别垒里山口),经赤谷城(乌孙首府),西行至怛罗斯。

因为南北两道穿行在白龙堆、哈拉顺和塔克拉玛干大沙漠,条件恶劣,道路艰难。东汉时在北道之北另开一道,隋唐时成为一条要紧通道,称新北道。原来的汉北道改称中道。新北道由敦煌西北行,经伊吾(哈密)、蒲类海(今巴里坤湖)、北庭(吉木萨尔)、轮台(半泉)、弓月城(霍城)、砕叶(托克玛克)至怛罗斯。西段。葱岭(或怛罗斯)至罗马。

南道由葱岭(今帕米尔高原)西行,越兴都库什山至阿富汗喀布尔后分两路,一西行至赫拉特,与经兰氏城而来的中道相会,再西行穿巴格达、大马士革,抵地中海东岸西顿或贝鲁特,由海路转至罗马;另一线从白沙瓦南下抵南亚。

中道(汉北道)越葱岭至兰氏城西北行,一条与南道会,一条过德黑兰与南道会

北新道也分两支,一经钹汗(今费尔干纳)、康(今撒马尔罕)、安(今布哈拉)至木鹿与中道会西行;一经怛罗斯,沿锡尔河西北行,绕过咸海、里海北岸,至亚速海东岸的塔那,由水路转刻赤,抵君士坦丁堡(今伊斯坦布尔)

西域风光: